True Romance

14 janvier 2013

True Romance : probablement l’une des meilleures réalisations de Tony Scott. Le film nous projette dans un univers tout en contraste. Clarence - Christian Slater - tombe amoureux d'Alabama (jouée par Patricia Arquette), jeune fille loufoque rencontrée dans un cinéma. Et même si leur toute fraîche relation semble idyllique, il y a un hic. La belle Alabama est une prostituée payée par le patron de Clarence pour lui tenir compagnie le jour de son anniversaire (sympa le patron). Le jeune homme doit donc aller voir le mac, et jouer les gros bras pour que sa dulcinée soit vraiment sienne. S'en suit un périple hallucinant à mi-chemin entre le niais mielleux et le glauque sanglant.

Avec son casting de rêve - Garry Oldman à peine reconnaissable dans son rôle de mac déjanté, Brad Pitt en idiot fumeur d'herbe, ou encore Chritopher Walken, Dennis Hopper et Val Kilmer -, chacun incarnant son rôle à la perfection, on ne peut que rester ébahi pendant près de deux heures.

Mais avant tout, True Romance c'est une ambiance. On reconnaît bien sûr la patte du maître Tarantino : plus que ça, il réveille la jeune fille en fleur qui est en chacun de nous. Si au cours du film vous entendez une voix vociférer « Mais nom de Dieu, laissez-les tranquilles » ne vous inquiétez pas, c'est probablement la vôtre. Oui, vous tremblerez en espérant un Happy End, non pas que vous ayez la capacité émotionnelle d'une cuillère à soupe, mais simplement parce que vous aussi vous serez tombé amoureux des deux héros.

Outre le jeu parfait des acteurs et les dialogues hallucinants (notamment l'excellente scène du sicilien), True Romance nous plonge dans un univers rétro et presque enfantin contrastant d'autant plus avec les scènes de tension et de violence. Le tout mis en musique par Hans Zimmer dont on retiendra particulièrement «You're so cool» (reprise du thème de Carl Orff pour le film Badlands de Terrence Malick ), comme l'allégorie parfaite de l'insouciance des deux héros.

Quentin Pauleau

Sherlock

9 janvier 2014

Sherlock, série télévisée diffusée sur la BBC depuis juillet 2010, est une adaptation contemporaine des romans Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Cette série a rencontré un franc succès dès sa diffusion et ce, sûrement, grâce à son originalité.

Sherlock (Benedict Cumberbatch) est ainsi représenté comme un sociopathe, plus intelligent que les autres individus et ne manquant aucune occasion pour leur rappeler sa supériorité. Bien qu’habituellement les personnages de ce genre sont antipathiques, ici Steven Moffat, créateur de la série (Doctor Who, création toute aussi géniale), réussit un coup de maître : Sherlock, bien que rempli de défauts plutôt repoussants au premier abord, est attachant.

Watson (Martin Freeman), quant à lui, est représenté comme un homme traumatisé par la guerre, ayant quelques réticences à connaître d’autres personnes du fait de ses traumatismes, consultant une psychologue et loyal avec les personnes chères à ses yeux.

Les personnalités de Watson et de Sherlock sont complémentaires et ce duo est aussi réussi. Concernant les autres personnages (Mycroft, Lestrade, Mme Hudson, Molly, Irene Adler, Moriarty…), ceux-ci sont presque aussi déjantés que notre cher duo.

Saison 1

Visions cauchemardesques de guerre : voici le quotidien de Watson. Grâce à un ami commun, Sherlock et Watson se rencontrent à Barts Hospital, à Londres. Vivacité d’esprit, froideur et arrogance. Sherlock fait son « show-off » en détaillant l’histoire de Watson grâce à un seul regard. Suicides douteux, un nom ne voulant rien dire, poteries et vengeance d’un gang, un faux Vermeer et ce nom revenant tel un leitmotiv : Moriarty.

Saison 2

Moriarty, nouveau personnage de la série et la plus grande menace de Sherlock. « Stayin Alive ». Les protagonistes restent en vie mais le jeu continue. Irene Adler, une séduction et des secrets faisant trembler la couronne anglaise. Pendant quelques temps, ces histoires sont oubliées et une nouvelle affaire attire Sherlock dans les griffes du Chien de Baskerville, lui aussi revisité. Pluie battante, Watson confronté à une dure réalité qu’il n’ose pas énoncer. Moriarty refait son apparition pour donner une touche finale à son histoire, à son conte de fées, alors que Sherlock est à son apogée et connaît un succès sans précédent. Chute du Barts Hospital. Miracle.

Saison 3 (saison diffusée à présent au Royaume-Uni)

Flash Back. Un couple devant une tombe. Tous les scénarios possibles et inimaginables sont permis. Voici comment commence cette troisième saison. Pour ne pas gâcher le suspens, aucun autre détail ne sera énoncé.

Bon visionnage !

Sarah-Louise Maillet

"Zulu", l'incandescence

7 janvier 2014

C’est sur les terres du pays arc-en-ciel que nous nous rendons. Un jardin botanique grandiose, des plages à perte de vue, des montagnes dont le sommet se perd dans les nuages d’un ciel sud-africain... Et pourtant, aussi onirique que semble être le cadre de Cape Town, c’est par un cauchemar terrible que l’on entre dans l’univers du réalisateur Français Jérôme Salle, qui transpose à l’écran l’œuvre éponyme de Caryl Ferey avec brio. Loin de l’espoir et des idéaux de pardon, le film nous plonge dans un univers sombre où les souffrances et douleurs d’un peuple encore déchiré par les fantômes de l’Apartheid et qui peinent à cicatriser, sous le joug des inégalités criantes du pays.

Une jeune étudiante blanche de milieu aisé assassinée, des enfants pauvres de quartier qui disparaissent... C’est bien dans une Afrique du Sud à deux courants que démarre l’enquête, entre la misère désolante des quartiers et l’indécente richesse des hommes d’affaire véreux. L’histoire de Zulu, c’est une enquête policière sur un trafic douteux de stupéfiants et qui débouche finalement sur une réflexion de ce que l’horreur de la guerre et du racisme ont bien pu provoquer au XXème et XXIème siècles. Les forces de police ne peuvent imprimer leur marque ou leur autorité, la violence domine et a bien du mal à être endiguée dans un pays où il faut lutter pour se donner une légitimité, Noir ou Blanc. Et c’est par deux policiers que tout oppose, un Noir, fils d’une victime de l’Apartheid, et un Blanc, dont le père a servi la ségrégation avec zèle, que vont être magnifiquement interprétées ces deux couleurs, par Forrest Whitaker dans le rôle d’Ali Sokhela et par Orlando Bloom, qui joue son coéquipier au nom de Brian Epkin. Et finalement, ils parviennent à former un duo éclatant et explosif. Mais très vite, face à la mort d’un de leurs hommes, l’affaire tourne vite au règlement de compte et à la vengeance personnelle.

Loin de l’idéal de pardon, il semble que Jérôme Salle ait fait de ce film, peut-être inconsciemment, un récit où l’on est en proie à la revanche face à l’hypocrisie de ceux qui n’ont pas répondu de leurs crimes. La violence du film est pourtant d’une étonnante justesse et mythifie à nouveau, après son rôle fabuleux dans Le Majordome, l’acteur Forrest Whitaker, d’un jeu à couper le souffle.

Mylaèle Negga

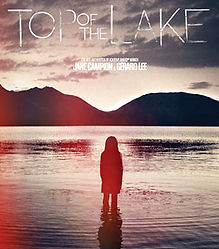

Top of the Lake

9 décembre 2013

« LakeTop, Nouvelle Zélande. Le portail en fer rouillé d’une maison négligée perdue dans la forêt s’ouvre pour laisser passer une petite fille aux cheveux noirs pédalant sur son vélo. Elle traverse une forêt, des champs puis s’approche d’un lac. Changement de plan. Ce n’est qu’après avoir posé son vélo, son manteau et quelques-unes de ses affaires sur le sol, au pied d’un arbre aux abords du lac, que celle-ci avance pas à pas dans l’eau glacée, les poings serrés, ses épaules et sa tête non submergées. »

Ainsi commence Top Of The Lake, série créée par Jane Campion et Gerard Lee, diffusée en novembre sur ARTE.

Top Of The Lake est la somme de différentes histoires : l’histoire de femmes abusées et d’hommes impunis, l’histoire des violences humaines, l’histoire de personnes essayant de vivre tant bien que mal avec leur vécu, leurs expériences, leurs blessures et leurs joies mais aussi l’histoire de l’impunité de certains organismes mafieux recourant seulement à la vengeance privée. Non, ce n’est pas une série joyeuse comme How I Met Your Mother ou déjantée comme Breaking Bad. Il est vrai que celle-ci est plutôt dramatique mais est aussi ponctuée de temps en temps par des moments loufoques ou déjantés que la communauté du village LakeTop crée et vit.

Bien que cette série soit quelque peu stéréotypée du fait de la représentation d’hommes en grande partie violents et de femmes hystériques/névrosées, les personnages ne sont pas si manichéens. Autant les personnages féminins que masculins ont une part de brutalité et de douceur.

La série, avec cette fine psychologie ne tombant ni dans le mièvre ni dans le trop stéréotypé, fait une belle part aux acteurs ayant une bonne, voire très bonne qualité de jeu. Il n’est pas inutile de mentionner le fait que les acteurs principaux sont globalement des acteurs reconnus par la profession et connus par le public : Peter Mullan (Cheval de Guerre, Tyrannosaur), David Wenham (Le Seigneur des Anneaux,…), Elisabeth Moss (Mad Men,…), Holly Hunter (La Leçon de Piano, …).

Les paysages néo-zélandais sont aussi à couper le souffle (ce qui ravive les souvenirs de films comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit…).

L’intrigue, quant à elle, est très bien ficelée. A chaque épisode il est possible d’en apprendre plus sur l’enquête et sur les personnages sans pour autant savoir par avance quelle sera la fin de l’histoire et de l’enquête.

En somme, il serait naïf de dire que cette série ne prend pas parti : Jane Campion prend parti pour les femmes et pour ce que certaines subissent ou ont pu subir à cause de ces hommes, ces « brutes ». Mais pour autant, ce qui est aussi mis en avant est la somme de toutes ces histoires et sentiments qui s’entrechoquent : en somme l’humanité, l’humain. Top Of The Lake fait partie de ces quelques séries qui provoquent une véritable réflexion, une série à regarder et à partager !

Sarah-Louise Maillet

Une place sur la Terre

16 novembre 2013

Voici un film phare qui se joint aux belles sorties de cette rentrée scolaire. Une leçon d’humanité exposée avec finesse et simplicité, bref une histoire qui fait du bien, on en sort conquit.

Comment ne pas tomber dans le pathétisme quand tous les éléments de départ pourraient bien êtres réunis pour ? Le désir de Fabienne Godet de « ne pas montrer mais exprimer » est sans doute la clef de ce problème. C’est en effet avec délicatesse qu’elle réussit à aborder deux thèmes a priori redondants au cinéma ; la solitude et le suicide. C’est pourtant avec une fraîcheur nouvelle que la réalisatrice de « Une place sur la terre », présente le sujet. Le larmoyant et les grands discours de psychologie de comptoir n’ont en effet pas eu leur place dans ce film ou la tendance est davantage à l’émotion pudique. Benoît Poelvoorde, dans le rôle d’Antoine, un photographe marginal, est profondément juste et authentique. Accompagné par la sensibilité d’Ariane Labed, soit Elena, une étudiante utopiste en mal de vivre, ainsi que par la jeunesse et la légèreté du petit Matéo, le résultat ne peut être que prenant, saisissant de vérité. Bien loin de rejoindre la longue liste des histoires aux pénibles exacerbations émotives, Fabienne Godet manie avec finesse le mélange des registres et la subtilité des ressentis. Tout doit-il être systématiquement dit pour être compris ? Tout s’explique-t-il et a-t-il obligation de l’être ? Autant de questions que réussit à soulever la réalisatrice.

Ce trio singulier, que l’on croirait filmé à travers le filtre du regard du photographe, réussit, grâce aux apports de chacun, à s’enrichir mutuellement. Bercés sur un fond musical quasiment omniprésent, les personnages tendent à s’apaiser les uns les autres, tentant de rendre un peu moins lourds les boulets trainés dans leurs vies. Le sarcasme et l’humour de Benoit Poelvoorde notamment dans ses rapports avec Matéo (avec au passage, une réadaptation moderne dont on se souviendra, du conte de Cendrillon), sont comme une note d’espoir qui console dans un quotidien sans grande ampleur. Quant à sa rencontre avec Elena, elle marque un réel tournant dans sa vie, et la relation singulière que vont construire ces deux êtres bancals, est bien le reflet de ce qu’est la protection de la parole par le silence.

C’est en partie dans cet aspect que réside l’originalité de ce film, film qui sait doser et qui, dominé par la pudeur, est capable de laisser s’élever la musique de Chopin quand les paroles se seraient sûrement laissé noyer au milieu des émotions. Les personnages recherchent en fait en permanence leur place, et surtout à savoir s’ils en ont réellement une sur cette terre. A cette question, leurs réponses diffèrent. Cependant, quelles qu’elles soient, ce film optimiste donne envie de s’ouvrir aux autres, d’avancer et de faire quelque chose de son existence pour, enfin, trouver sa place.

Julie Callot

Strangelove

15 novembre 2013

L’introduction de Dr Strangelove est celle d’un premier constat : les hommes sont incapables de surmonter leurs antagonismes. 1964, une idéologie en remplaçant une autre, une guerre nucléaire totale menace le monde : l’Histoire à peine scénarisée. Ici, le vrai est envisagé par la fiction et le grave abordé avec légèreté. Castigat ridendo mores, le pessimisme est hilarant. En la symbolisant par l’arme atomique, Stanley Kubrick amène à une réflexion sur la technique, mais sans pesanteur. En effet, c’est paradoxalement la menace continue d’une destruction nucléaire totale qui préserve la paix mondiale et la pérennité du genre humain. Incapables de le faire par raison, les hommes s’en remettent à la technique pour réguler et structurer les relations humaines. Comme dans Orange Mécanique, Kubrick profane le temple de la technique. Le caractère systématique de la « Doomsday Machine » rend le genre humain complètement extérieur à son propre destin, car inapte à contrebalancer l’engrenage nucléaire. Malgré la bonne volonté manifeste de quelques uns des décideurs politiques et militaires, l’imminence d’un holocauste atomique ne répond plus à aucune forme de rationalité. Là intervient tout le génie de l’alliance Kubrick-Peter Sellers : l’humanité est devenue vide de sens, à ce point qu’elle ne devra son extinction qu’a l’impuissance sexuelle non digérée d’un général Mandrake. Le politique, le militaire et la technique sont devenus incontrôlables dans un monde où le Président de la République des Etats-Unis d’Amérique a moins de pouvoir décisionnel qu’un distributeur de boisson Coca-Cola et son sacro-saint droit à la propriété privée. Ce que l’on considère à tort comme progrès de la race humaine ne désigne en réalité que celui accompli par la maîtrise de la technique, c’est-à-dire l’amélioration DE la capacité de l’homme à engendrer la destruction. Quoi qu’il en soit, Stanley Kubrick propulse sur tous les plans Dr Strangelove au rang des classiques du cinéma.

François Topart

Violence Mécanique

11 novembre 2013

Londres, dans un futur proche. Un monde chaotique, où règnent violences et atrocités. Un monde dominé par la peur, la haine et le sadisme. Un monde sans morale où le mal devient normal. Viol et castagne : les agressions s’enchaînent. L’ordre n’est plus que désordre. Anarchie. Subversion. Déchaînement… Très incisif, l’imaginaire d’Anthony Burgess ne pouvait trouver meilleur client que Stanley Kubrick, déjà encensé à l’époque pour les chefs d’œuvre que représentent 2001 : L’odyssée de l’espace et Docteur Folamour. La vieille expression cockney « bizarre comme une orange mécanique » trouve ici un éclairage flamboyant. Lorsque l’étrangeté devient la norme, le paradoxe s’installe. Pour étrange, ce film peut assurément le passer. Etonnant mais vraisemblable, à la fois beau et ignoble, captivant mais dérangeant, Orange Mécanique bouleverse.

Excessivement présente, ce n’est pas la violence en elle-même qui perturbe, mais la manière par laquelle celle-ci est suggérée. Alex DeLarge, héraut de cette société pugnace et pervertie nous emmène dans nos retranchements. Naïf et spontané, ce personnage dérange par sa vraisemblance affirmée. Son comportement inhumain côtoie dans les moments de pure violence ce qu’il y a de plus propre à l’homme : le rire. Cette agressivité est d’autant plus insoutenable qu’elle fait loi, et sa gratuité révolte d’autant plus qu’elle ne semble pouvoir être combattue. Le contraste, que Kubrick parvient si bien à mettre en exergue, accentue ces phénomènes. Au moment où Alex jette ses « droogies » dans le canal, ses gestes prennent la forme de pas de danse ; lorsqu’ ils violent Mrs. Alexander, Alex se met à entonner « I’m singing in the rain ». La légèreté s’appose à la dureté. L’esthétique se mêle à l’épouvantable. Réciproquement, elle est pervertie. L’indécent devient matière d’art : tout ce qui y ressemble de près ou de loin prend un caractère sexuel.

Les suggestions et références explicitées dans Orange Mécanique sont abondantes. La plus significative reste l’analogie entre Alex DeLarge et Adolphe Hitler. Les indices pleuvent en nombre. D’Alex, ses droogies disaient « C’était lui qui nous disait quoi faire et quoi ne pas faire », un guide en quelque sorte, ein Führer. Le brassard rouge qu’il porte en prison, l’apparition d’Hitler sur l’écran, mais encore la passion d’Alex pour Beethoven rapprochée de l’admiration que portait le tortionnaire nazi à Wagner viennent confirmer l’hypothèse. Enfin, la torture (« les écarteurs de paupières ») et l’expérimentation sur l’homme peuvent rappeler les abjections commises par le docteur Mengele dans les blocks d’Auschwitz. L’homme est ici réduit à néant. Pour preuve supplémentaire : la prison comparable à un zoo humain. Alex perd son nom, il est considéré comme un « arrivage », terme habituellement employé pour du bétail. Déshabillé, il ne lui reste plus que le matricule 655321. L’humain disparait. La société aussi. La violence les évince. Ce monde qui subsiste étonne et rebute. Changé jusque dans sa langue (le nadsat), il nous est impossible de le comprendre. L’ultime discussion sur son lit d’hôpital suscite une lueur d’espoir. Mais, comble du paradoxe, elle s’évanouit par l’image lorsqu’Alex profère : « Eh oui, j’étais guéri pour de bon ». Si l’on savait que le mal répond au mal, l’on apprend ainsi que le mal ne peut être soigné par le mal.

« Ne voir Orange Mécanique qu’une seule fois est un crime ». La phrase est de Henry Chapier, rédacteur en chef des pages culture du journal Combat au moment de la sortie du film. En effet, entre violence et esthétique, Orange Mécanique ne peut laisser indifférent. Réalisé d’une main de maître, il vous saisit jusque dans vos tripes. Il souligne quelques dérives et soulève certaines questions riches d’actualité. Paru en 1971, le film n’est plus tout jeune mais n’en a pas pour autant perdu de sa couleur. Dans le style comme dans le message, Orange Mécanique renferme une profondeur digne d’être explorée.

Adrien Ponsard